智东西

作者 | 程茜编辑 | 漠影大模型应用落地的热潮正以前所未有的力度席卷千行百业。

如今产业界已经释放出一个清晰的信号:当大模型的价值真正成为破解行业难题的利器,各行各业开始思考,如何才能让大模型的“智慧”为己所用?

商汤科技与中铁第一勘察设计院集团有限公司(以下简称“铁一院”)的深度合作,正是解开这一行业命题的关键答案之一。

铁路勘察设计领域数十年积累的技术经验受限于口口相传,海量有价值数据无法被快速、准确利用起来,且传统的数据存档方式效率低下,知识折损率高。大模型的出现,为铁路勘察设计领域的知识传承提供了新的解法。

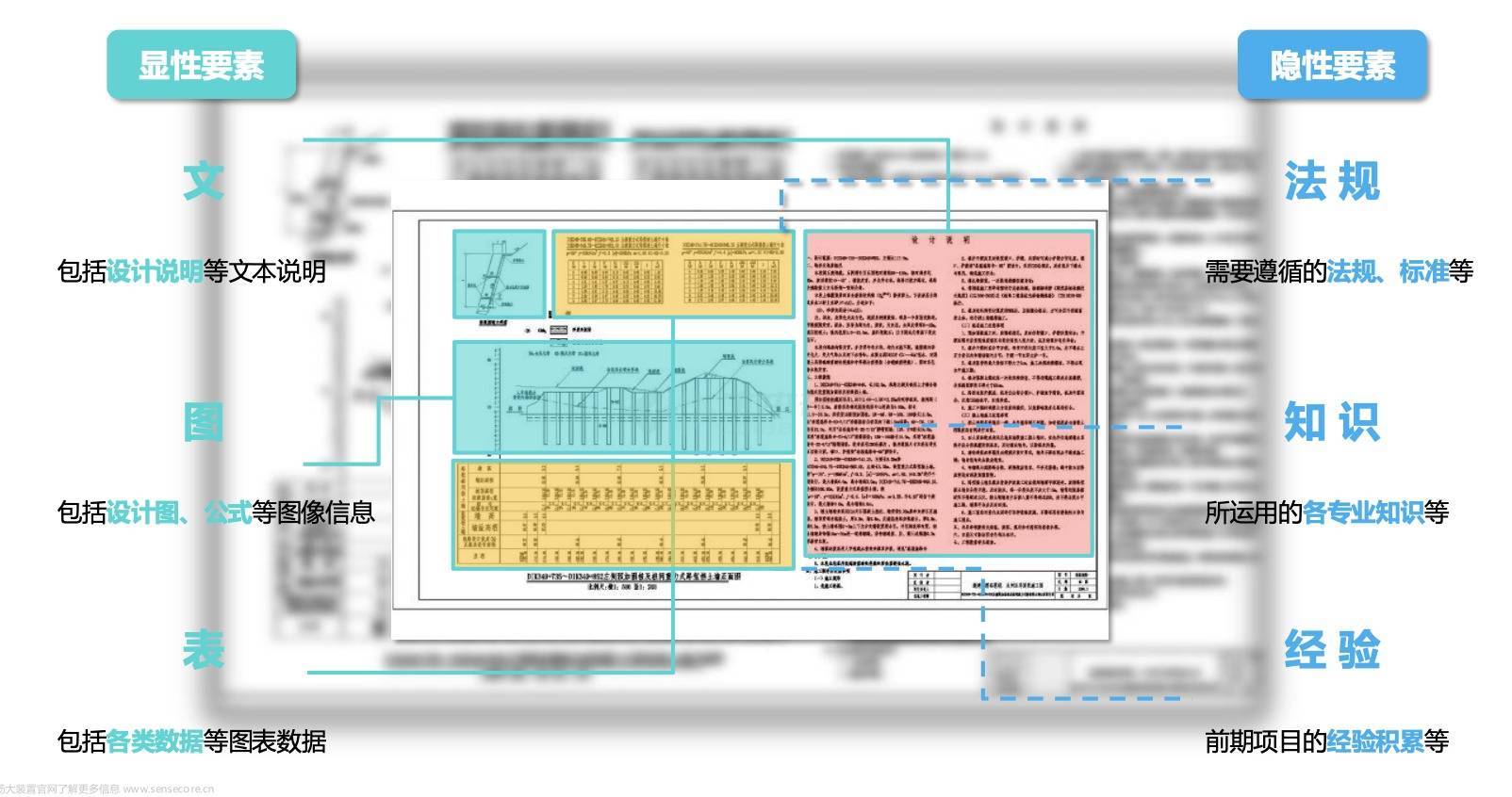

商汤大装置与铁一院打造国铁价值工程多模态大模型应用平台,首次将多模态大模型应用于铁路工程设计知识的智能传承与应用,其融合文本、图纸、公式等异构数据,为设计人员提供了知识检索、智能问答、文本生成、文本审核、多模态对话五大功能。

在内部测试中,该平台针对28000条问答测试的准确率都维持在90%以上。

当大模型的技术红利与各行各业的需求相接,一场关于智能变革的序幕已然被拉开。这一背景下,智东西总编辑张国仁与铁一院数智化部总工张守利、商汤科技大装置事业群解决方案副总裁杨松进行了深入交流,从国铁价值工程多模态大模型应用平台出发,提炼大模型在实际场景中落地的典型范式。

▲商汤科技大装置事业群解决方案副总裁杨松、铁一院数智化部总工张守利、智东西总编辑张国仁(从左至右)

一、数据桎梏、经验断层、效率瓶颈待破,大模型解锁铁路勘察设计新可能今年春节期间DeepSeek走红,使得大模型成功破圈,在这之后开箱即用的DeepSeek一体机扎堆上新,让企业可以低成本验证、尝试大模型的价值。

这一现象不仅加速了AI在更广泛行业的深度融合及落地应用,更进一步释放了大模型在复杂领域的应用潜力。

以铁路勘察设计为例,其特征是工作流程复杂、数据密集、精度要求严苛且涉及多专业协同,因此需要高效处理海量信息、精准应对复杂变量,而大模型凭借强大的数据处理、深度学习与推理能力,能够精准匹配这些核心需求。

具体来看,首先,铁路勘察设计领域属于知识密集型行业,数据量大。张守利谈道,铁一院已经成立70余年,这期间技术人员攻克了沙漠、高原冻土、高寒地带的铁路修建技术难题,积淀下海量且宝贵的实践经验。

其次,数据利用率低。此前这些数据的处理、保存完全依靠人工,如人工按照原始格式将图纸、文件存档,电子文件则建立大型数据库等,很难在后续工作中快速检索到相应信息。

最后,经验传承依赖口口相传,导致经验、知识在传承过程中被折损,面对沙漠、高原等地质条件建铁路时,现在的技术人员无法快速、完整学习先前经验。

张守利称,大模型的迅猛崛起,为他们破解知识传承的难题提供了一个全新的工具视角。

一方面,自2022年底ChatGPT发布至今,大模型的多模态数据处理与理解、知识整合与推理等能力持续提升,让铁路勘察设计领域看到了其在知识传承方面的能力;另一方面,正如杨松所说,AI走到今天,正在经历深入场景实际解决问题的阶段。

在行业痛点与大模型产业发展的综合影响下,大模型深入铁路勘察设计成为可能。

在此基础上,商汤和铁一院此次打造的国铁价值工程多模态大模型应用平台,成为开启用AI解决铁路工程问题这扇门的一把钥匙。

二、从知识生成、检索问答到审核,每位员工都有资深专家助力国铁价值工程多模态大模型应用平台是铁路工程领域首次采用多模态大模型技术,缺乏先例参考的同时就更需要找准痛点“对症下药”。

因此,结合铁路勘察设计领域的痛点,商汤大装置为铁一院提供了覆盖数据服务、算法模型、应用开发平台等在内的端到端大模型私有化整合方案。

这一应用平台的知识库体量达到420GB,文本类数据量超130GB、标准规范涵盖1400多册、历史项目数据超20万份,同时在铁路勘察设计领域中,摘录了30个具有高价值的项目场景、项目资料,包含从可行性研究、初步设计到施工图设计环节各个环节。

在此之上,这一平台为设计人员提供了知识检索、智能问答、文本生成、文本审核、多模态对话五大功能。张守利做了一个形象的比喻,这相当于为每个技术员工引入一个集几十年经验为一身的权威专家。

从模型具体表现来看,在检索问答层面,技术人员可以通过语义检索更快捷找到数据库中的资料,如果对答案存疑,也可以通过生成页面的标注来源再次进行确认。

▲知识问答与检索示例

对于报告辅助编写,该平台可以帮助技术人员搭建报告框架、草稿,为了解决大模型一次性吞吐量限制,其还会分框架填充章节内容,分段生成文本。

在审核过程中,此前的报告需要经历设计者、复核者、审定者三轮人工审核才能最终成型,这种方式耗时耗力,且无法快速比对同系列不同文件内容。大模型就可以将审核人员的经验化审核方法转化为计算机可识别的算法逻辑,并进行跨专业的一致性审核,实现信息对齐,最后再进行人为把关。

▲报告辅助编写示例

这五大功能正串联起了铁路设计人员日常工作中的核心需求。这背后串联大模型能力与铁路设计领域核心痛点的桥梁,最核心的支撑点正是数据难关的突破。

深入理解场景,是让数据发挥更大价值的前提。

杨松提到,商汤在接触项目之初,需要人工先理解数据在哪些业务环节产生、将为后续业务环节提供什么价值、解决什么问题,然后针对性对数据进行清洗、整理、拆解。

商汤基于此前的数据处理经验以及基于LazyLLM开发平台等进行数据调优,最后实现更精准的向量化检索。在多模态层面,商汤原生多模态模型可以将图片作为知识的一部分,使得大模型基于自己对文字知识、对图像的理解加以判断。

▲系统整体架构

张守利补充说,面对语言类数据,其在处理铁路工程的技术报告中相对容易,包含图表、公式的多模态信息,基于商汤的工具及成熟算法可以解决80~90%的问题,剩下10%多模态信息依靠工程师进行专业标注解读。

其最终的目标就是让模型真正成为一个懂行的专家,才能真正让大模型在业务环节中被利用起来。

商汤与铁一院在大模型与铁路工程上的实践,正是当下大模型深入行业的一个缩影。

三、AI从炫技到实用,商汤探索大模型落地实践样本上周刚结束的世界人工智能大会,最突出的特点就是“应用为王”。AI不再是隔空炫技,而是真正走向实用主义。

商汤与铁一院在铁路工程领域的合作仅是一个起点。围绕价值工程大模型应用平台,他们会加快知识库的更新迭代,每个工程师都可以对本专业知识库进行更新,以及模型更新、对新增专业词汇的向量化等。

但更为关键的是,其为从铁路勘察设计的单点应用到全产业链应用,以及其他行业的复用都提供了一个实践样本。

张守利谈道,下一阶段他们的计划是将大模型从勘察设计推广到施工、运营维护的全产业链应用,并结合各环节的特性重构知识库体系。

而这种探索的最大价值就在于,大模型作为一项通用技术,一旦在某一行业跑通验证,其技术逻辑与应用模式便能快速复用到其他领域。

与此同时,为了验证模型解决问题的能力以及何时才能落地部署,他们已经积累出一套方法论。杨松解释说,以商汤和铁一院的合作为例,他们通过前置POC过程得到正确率50%的结果,证明模型可以解决问题,然后通过算法工程、数据、数据库调优使得准确率达到95%,最终实现大模型部署。

在深入应用的过程中,商汤不仅再次验证了其技术、工具在大模型落地过程中的可用性,同时进一步积累了从挖掘痛点需求、技术创新到解决痛点的闭环经验。

大模型在千行百业落地的需求有共通性,这种共通性既源于技术应用的底层逻辑,也根植于各行业对智能化升级的核心诉求,包括对数据处理、知识与经验复用、场景适配、灵活迭代的共性要求。

因此,当下商汤在选择深入合作的赛道逻辑非常清晰:场景可以明确被AI解决、数据积累足够多、具备一定可扩展性。

这也是在大模型进入应用落地深水区的当下,技术方突破概念验证阶段、实现规模化价值的核心路径,锁定需求明确、数据扎实、可复制延伸的场景,让大模型真正从实验室走向产业实践。

因此,这一价值工程大模型在铁路工程领域的落地,就是商汤交出的一份最新答卷。

结语:在技术竞速与场景耦合中,破解大模型落地痛点大模型应用落地加速,这背后是企业需求与大模型技术迭代之间的深度契合。一方面,大模型技术迭代仍在加速,另一方面,企业需要找到适配自己核心痛点、真正解决实际问题的模型。

商汤与铁一院的此次合作项目,既是对铁路工程智能化进行持续探索的开始,同时也是寻找让大模型真正成为破解行业痛点利器的起点,其仍需要在挖掘行业痛点与技术迭代的实践中不断校验、完善,最终交出更贴合行业需求的答案。

简配资-简配资官网-配资专业炒股配资网站-配资平台提供咨询提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:开户配资尽在新浪财经APP 责任编辑:张文

- 下一篇:没有了